近年、ニュースや記事で「AI」という言葉を見ない日はないほど、私たちの生活や仕事に浸透してきています。しかし、その強力な技術は、残念ながら悪意を持った攻撃者にも利用され始めています。それが「AIによるマルウェア攻撃」です。

この記事では、「パソコンのことはあまり詳しくない…」という初心者の方でも理解できるよう、AIマルウェア攻撃の基本から、具体的な事例、そして私たちにできる対策まで、一歩ずつ丁寧に解説していきます。

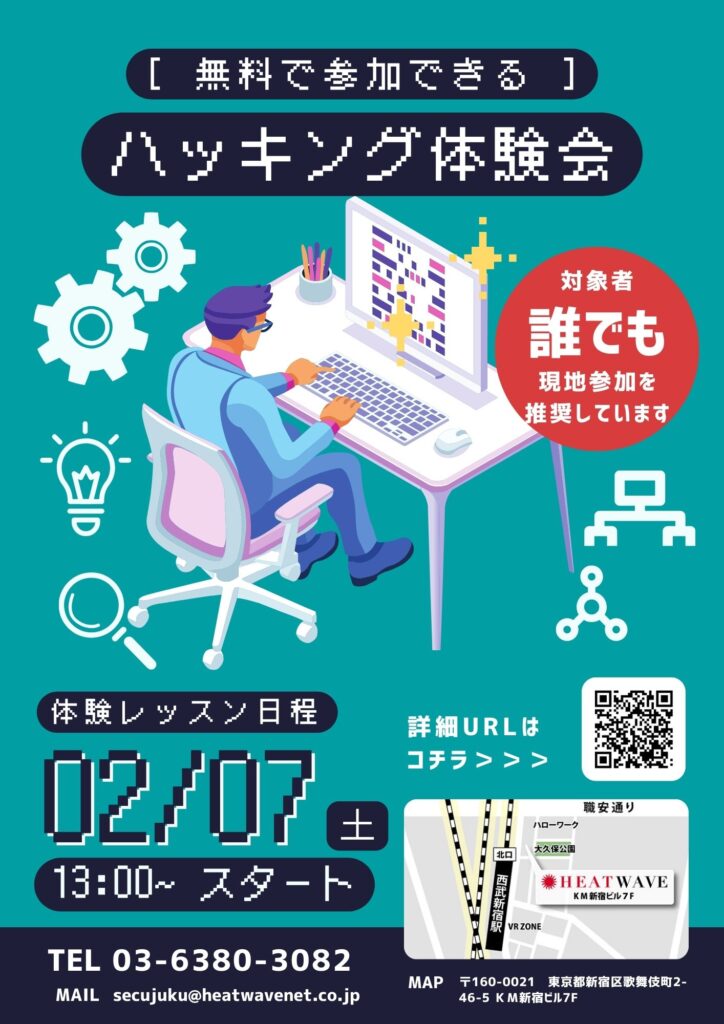

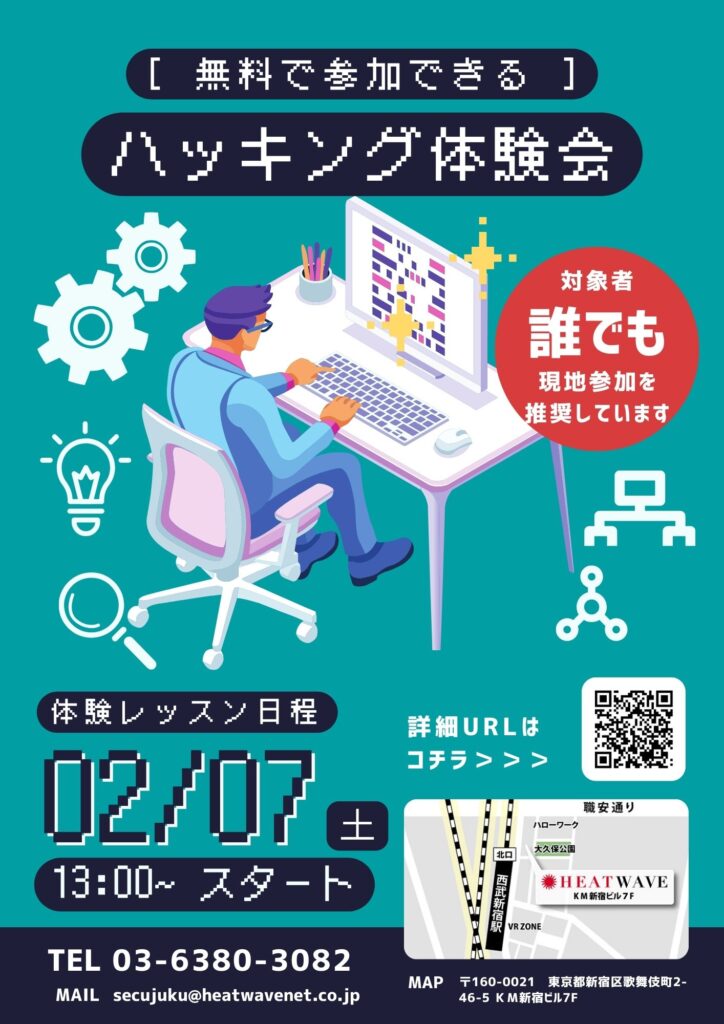

誰でも無料で参加できるハッキング体験会の参加者募集中!!

AIによるマルウェア攻撃とは

まずは、「AIがマルウェア攻撃に加わると、何がどう変わるのか?」という基本から見ていきましょう。

マルウェアの基本(初心者向けに整理)

そもそもマルウェアとは、PCやスマートフォンに害を及ぼすために作られた悪意のあるソフトウェアの総称です。代表的なものには以下のような種類があります。

- ウイルス: ファイルに寄生して、他のファイルに感染を広げていく。

- ワーム: ネットワークを通じて、自己増殖しながら感染を広げていく。

- トロイの木馬: 無害なアプリやファイルになりすまして侵入し、後から悪さをする。

- ランサムウェア: ファイルを勝手に暗号化し、元に戻すことと引き換えに身代金を要求する。

- スパイウェア: 個人情報やパスワードなどを盗み出し、外部に送信する。

これらは、これまでも大きな脅威でしたが、AIの力が加わることで、その危険性が飛躍的に高まっています。

AIが活用されるとどう変わるのか

従来のマルウェア攻撃は、攻撃者が手動で作成したプログラムやメール文面が中心でした。そのため、どこか不自然な日本語や、分かりやすい罠が多く見られました。

しかし、AIが活用されると、マルウェアは「賢く」「自動で」「学習・進化する」ようになります。例えるなら、今までのマルウェアが「決められた動きしかできないロボット」だとしたら、AIマルウェアは「自分で考えて最適な行動を取るサイボーグ」のようなものです。これにより、攻撃はより巧妙で、検知が困難になります。

AIマルウェア攻撃のメリット(攻撃者側から見た特徴)

攻撃者がAIを利用するメリットは主に3つあります。

高速な自動生成

AIを使えば、何千、何万というパターンのマルウェアやフィッシングメールを瞬時に自動生成できます。一つ一つを人間が作る手間が省けるため、攻撃の規模とスピードが格段に向上します。

検出回避の高度化

AIは、既存のセキュリティソフト(ウイルス対策ソフトなど)が何を基準にマルウェアを検知しているかを学習し、その検知網を巧みにすり抜けるような新しいタイプのマルウェアを自動で開発できます。

ソーシャルエンジニアリングの精度向上

ソーシャルエンジニアリングとは、人の心理的な隙を突いて情報を盗む手口のことです。AIは、ターゲットのSNS投稿や公開情報から趣味・関心・人間関係を学習し、その人が思わずクリックしてしまうような、極めて個人的で自然な偽メールやメッセージを自動で作成できます。

AIを活用したマルウェア攻撃の具体例

では、実際にAIはどのようにマルウェア攻撃に利用されているのでしょうか。具体的な例を見てみましょう。

フィッシングメールの自動生成

大規模言語モデル(LLM)を活用し、ターゲット企業のプレスリリースや個人のSNS投稿を学習させ、業務連絡や友人からのメールと見分けがつかないほど自然な文章のフィッシングメールを大量に生成します。これにより、開封率やクリック率が劇的に高まります。

悪意あるコードの自動生成(例:ランサムウェア)

AIに「特定の機能を持つランサムウェアのコードを書いて」と指示するだけで、悪意のあるプログラムを自動生成させることが可能です。プログラミングの専門知識がない攻撃者でも、高度なマルウェアを作成できてしまう危険性があります。

ポリモーフィック/メタモーフィック攻撃の自動化

これは少し専門的な話ですが、非常に重要です。

- ポリモーフィックマルウェア: 感染するたびに、自身のコードの一部を自動で書き換え、見た目を変えるマルウェア。

- メタモーフィックマルウェア: 自身のコード全体を再構成し、機能は同じまま全く別のプログラムに生まれ変わるマルウェア。

従来は作成が難しかったこれらのマルウェアを、AIが自動で大量に生成できるようになりました。一つ一つが「新種のウイルス」のようになるため、パターンマッチング型の従来の対策ソフトでは検知がほぼ不可能です。

AIによるマルウェア攻撃の仕組み

AIがどのようにして攻撃を生み出すのか、そのプロセスを簡単に解説します。

データ収集 → 学習 → 攻撃の流れ

攻撃は大きく3つのステップで進みます。

- データ収集: 攻撃対象の企業や個人に関する情報(SNS、ウェブサイト、公開文書など)をインターネット上から自動で収集します。

- 学習: 収集したデータをAIが分析・学習し、最も効果的な攻撃手法(例:誰になりすますか、どんな件名のメールを送るか)を導き出します。

- 攻撃: 学習結果に基づき、AIがマルウェアのコードやフィッシングメールの文面を自動生成し、攻撃を実行します。

大規模言語モデル(LLM)の悪用ケース

ChatGPTのようなLLMは、その高度な文章生成能力から、フィッシングメールや偽のニュース記事の作成に悪用されます。また、対話形式でプログラムコードに関する質問に答える能力を利用し、マルウェア作成の「アシスタント」として使われるケースも指摘されています。

自律型エージェントによる攻撃シナリオ

将来的には、より高度な「自律型AIエージェント」による攻撃が懸念されています。これは、攻撃者が「A社の機密情報を盗め」とAIに大まかな指示を与えるだけで、AIが自律的に情報収集、脆弱性の発見、侵入、データ窃取までの一連のプロセスを自動で実行する、というSFのようなシナリオです。

AIマルウェアのリスクと現状

AIマルウェアは、セキュリティ業界にとって大きな課題となっています。

セキュリティ企業が検知に苦労する理由

従来のウイルス対策ソフトは、過去に見つかったマルウェアの特徴を記録した「指名手配書(シグネチャ)」と照合して悪者を見つけていました。しかし、AIによって次々と生み出される未知のマルウェアは、この指名手配書に載っていません。そのため、振る舞い検知(プログラムの怪しい動きを監視する手法)などが重要になりますが、AIはこれも回避するよう学習するため、常にいたちごっこが続いています。

実際に報告されているAIマルウェアの事例

現時点では、「純粋なAIが自己増殖しながら攻撃する」というレベルのマルウェアはまだ確認されていません。しかし、攻撃の準備段階(フィッシングメール生成、脆弱性スキャンなど)でAIが利用された事例は多数報告されています。例えば、セキュリティ企業が観測した事例として、LLMを利用して極めて巧妙なビジネスメール詐欺の文面を作成し、企業の担当者を騙す手口などが挙げられます。

将来予測(「防御 vs 攻撃」のAI軍拡)

今後は、攻撃側AI vs 防御側AIの戦いが激化していくと予測されます。攻撃者がAIで新たなマルウェアを生み出せば、防御側もAIでそれを検知・分析し、対策を講じます。このサイバー空間における「AIによる軍拡競争」は、すでに始まっています。

初心者でも理解しておきたい対策のステップ

「そんな高度な攻撃、防ぎようがないのでは?」と不安になるかもしれませんが、基本をおさえることでリスクは大幅に減らせます。初心者でも今日から始められる対策を4つのステップで紹介します。

Step1:セキュリティの基礎(OS・ソフトを最新に保つ)

最も簡単で、最も重要な対策です。お使いのPC(Windows, Mac)やスマートフォン、インストールしているアプリのアップデート通知が来たら、必ずすぐに実行しましょう。アップデートには、新たに見つかったセキュリティ上の弱点(脆弱性)を塞ぐための修正が含まれています。

Step2:メールや添付ファイルの確認習慣を持つ

AIが生成したメールは巧妙ですが、それでも注意深く見れば不審な点が見つかることもあります。

- 送信元アドレスをよく確認する(公式ドメインと微妙に違うなど)。

- 急かすような内容、不安を煽るような内容は疑う。

- 心当たりのない添付ファイルやリンクは絶対に開かない。

Step3:AIを使ったセキュリティツールの利用(EDR, XDR, AI検知エンジン)

最近のウイルス対策ソフトの多くは、AI技術を活用して未知の脅威を検知する機能を搭載しています。従来のパターンマッチングだけでなく、AIによる振る舞い検知で「プログラムの怪しい動き」を見つけ出すことができます。少し進んだ用語としてEDRやXDRといった、AIを活用してPCやネットワーク全体を監視・対応する仕組みもあります。

Step4:セキュリティコミュニティで最新情報をキャッチアップ

IPA(情報処理推進機構)のような公的機関や、セキュリティ企業のウェブサイトなどで、最新の脅威に関する情報が発信されています。時々チェックする習慣をつけるだけでも、意識が高まります。

有償ツールやサービスを使うメリット

無料の対策も重要ですが、より安心を得るためには有償ツールの導入も有効です。

AI搭載セキュリティソリューションの優位性

有償のセキュリティソフトは、無料のものに比べて、より高度なAI検知エンジンを搭載していることが多く、脅威への対応スピードも速い傾向にあります。また、専門家によるサポートが受けられるのも大きなメリットです。

個人でも導入可能なサービス例(ウイルス対策ソフトなど)

ノートン、マカフィー、ウイルスバスターといった主要な総合セキュリティソフトは、AI技術を活用した保護機能を標準で搭載しています。PCだけでなく、スマートフォンもまとめて保護できるプランが多く提供されています。

企業利用での追加機能(自動インシデント対応など)

企業向けソリューションでは、マルウェアを検知するだけでなく、感染した端末をネットワークから自動で隔離するなど、インシデント対応を自動化する機能も提供されています。これにより、被害の拡大を迅速に防ぐことができます。

使用上の注意点

AIは強力な味方ですが、使い方を誤ると危険も伴います。

「過信しない」ことの重要性(AIも万能ではない)

「AI搭載のセキュリティソフトを入れているから絶対安全」ということはありません。AIも完璧ではなく、検知をすり抜ける新たな攻撃は日々生まれています。ツールを過信せず、基本的なセキュリティ対策を怠らないことが重要です。

セキュリティ基礎知識を身につける必要性

どんなに優れたツールがあっても、最終的に操作するのは人間です。怪しいメールのリンクをクリックしてしまえば、元も子もありません。ツールに頼り切るのではなく、自分自身の知識と判断力を高めることが、最強の防御に繋がります。

情報源を確認する習慣

セキュリティに関する情報がSNSなどで拡散されることもありますが、中には不正確な情報やデマも含まれます。信頼できる公的機関や、実績のあるセキュリティ企業の公式サイトなど、情報源を確認する習慣をつけましょう。

攻撃者と防御者のAI活用法

「攻撃者と防御者のAI活用法」を具体的に比較してみましょう。

「攻撃者側がAIをどう使っているか」を初心者でもわかる例で紹介

従来の怪しいメールと、AIが作った巧妙なメールの違いを見比べてみてください。

| 項目 | 従来のフィッシングメール | AIによるフィッシングメール |

|---|---|---|

| 件名 | 【緊急】あなたのアカウントはロックされました | Re:【〇〇株式会社 経理部】請求書送付の件(2025年8月度) |

| 宛名 | お客様へ | 〇〇部 〇〇様(※実際の氏名が記載) |

| 本文 | 不自然な日本語。「下のリンクをクリックして、アカウントを確認してください。」 | 「いつもお世話になっております。先日の打ち合わせでご依頼のあった8月度の請求書を添付いたしました。ご確認の上、不明点などございましたら、本メールにご返信ください。」といった、過去のやり取りを踏まえた自然な文面。 |

| 特徴 | 誰にでも送れる汎用的な内容。文法ミスや誤字が多い。 | ターゲットに合わせて完全にパーソナライズされている。文法的に完璧で、ビジネスメールとして違和感がない。 |

このように、AIは攻撃を「自分ごと」だと思わせるレベルにまで引き上げています。

「防御側もAIで戦っている」最新の対抗手法

これに対し、防御側もAIを駆使して対抗しています。

- AIによる振る舞い検知: PC内のプログラムの動きをAIが24時間監視。「普段と違う怪しい動き(例:急に大量のファイルを暗号化し始める)」を検知して、ランサムウェアなどを実行前にブロックします。

- AIによる脅威ハンティング: ネットワーク内の膨大な通信ログをAIが分析し、「人間では気づかないような攻撃の兆候」を自律的に探し出して警告します。

- AIによるデコイ(おとり): 攻撃者をおびき寄せるための「おとり(ハニーポット)」をAIが自動で生成・運用します。おとりに騙された攻撃者の手法を分析し、実際の防御に活かします。

まとめ

最後に、この記事の重要なポイントをまとめます。

- AIは攻撃にも防御にも使われる「両刃の剣」

AIはサイバー攻撃をより巧妙で危険なものに進化させましたが、同時に、それらから私たちを守るための強力な武器にもなります。 - 初心者でもできる基本的な対策が重要

高度な攻撃が増えているからこそ、OSのアップデートや怪しいメールを開かないといった基本的な対策が、最初の、そして最も重要な防波堤になります。 - 今後は「AIを理解してセキュリティに活かす」ことが学習の第一歩

AIをただ怖がるのではなく、その仕組みや使われ方を正しく理解し、自分の身を守るためにどう活かせるかを考えることが、これからのデジタル社会を安全に生きる上で不可欠です。

この記事が、AI時代のセキュリティについて理解を深める一助となれば幸いです。

誰でも無料で参加できるハッキング体験会の参加者募集中!!