現代の私たちが当たり前のように使っているコンピュータ技術。その根底には「ソフトウェアの自由」を求めて戦い続ける、一人の孤高なプログラマーの存在があります。

彼の名は、リチャード・ストールマン(Richard Stallman)。

彼は単なる優れたプログラマーではなく、「フリーソフトウェア」という概念を生み出し、GNUプロジェクトを創設した思想家です。「オープンソース」という言葉が一般化する遥か以前から、彼はユーザーの「自由」を最重要視し、その哲学を貫き通してきました。

この記事では、リチャード・ストールマンとは何者なのか、彼の生涯を追いながら、彼が現代のIT社会に与えた計り知れない影響と、彼が一貫して問い続ける「自由」の本当の意味について深掘りします。

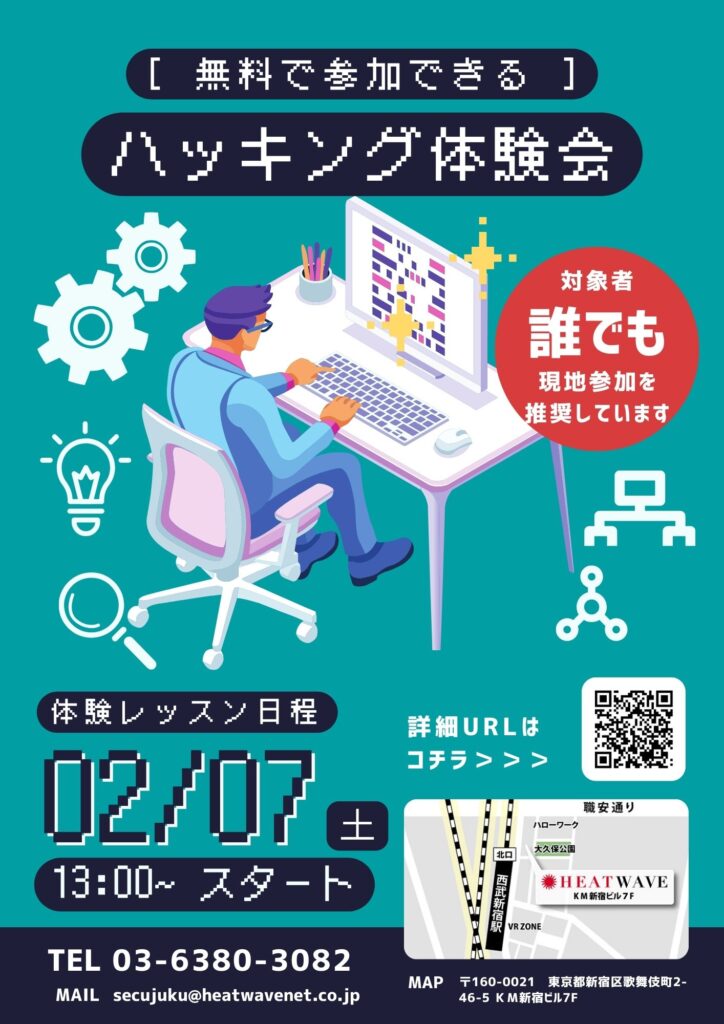

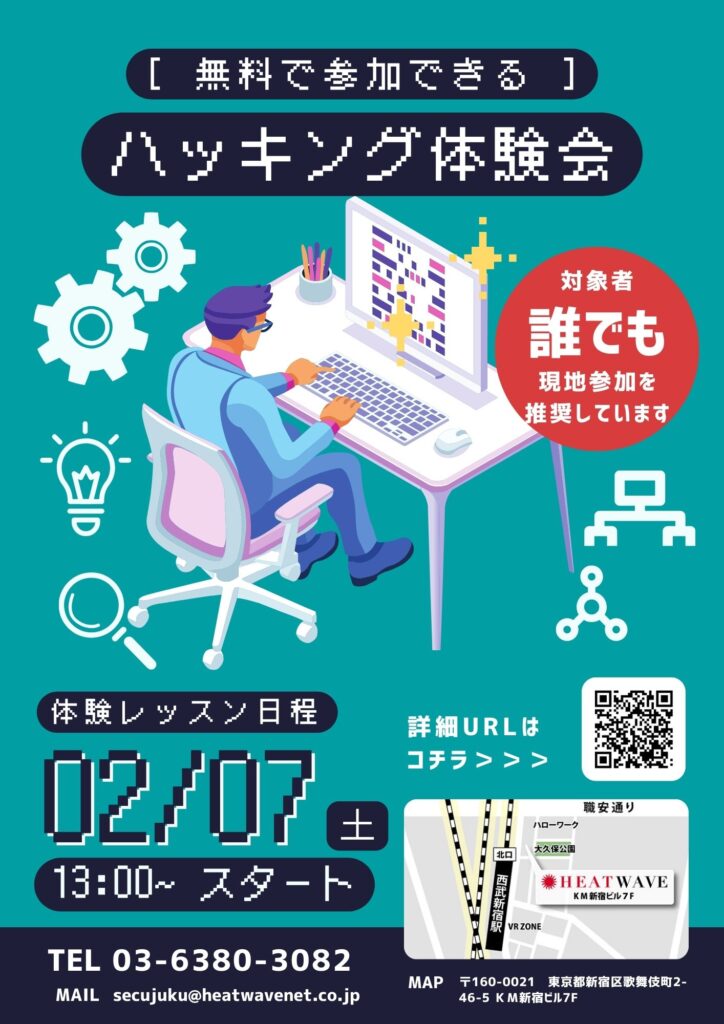

誰でも無料で参加できるハッキング体験会の参加者募集中!!

リチャード・ストールマンとは?「フリーソフトウェア」の父

(https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/3/3d/Richard_Stallman_at_Pittsburgh_University.jpg),CC BY 2.0

リチャード・ストールマン(通称: rms)は、1953年生まれのアメリカのプログラマーであり、社会活動家です。彼は以下の点で最もよく知られています。

- フリーソフトウェア財団(FSF)の創設者

- GNU(グヌー)プロジェクトの提唱者

- 高機能テキストエディタ「GNU Emacs」の主要な開発者

- コンパイラ「GCC」の開発

- 「コピーレフト」という概念とGPL(一般公衆利用許諾契約)の発明者

彼の活動の根底にあるのは、「ソフトウェアはユーザーによって自由に(Free as in Freedom)扱われるべきだ」という強力な信念です。彼が言う「フリー」とは「無料(Free as in Beer)」のことではなく、「自由(Free as in Speech)」を指します。

フリーソフトウェア vs オープンソース

一般的に「オープンソース」という言葉が広く使われていますが、ストールマンは一貫して「フリーソフトウェア(自由なソフトウェア)」という呼称にこだわります。なぜなら、「オープンソース」が開発手法の効率性やビジネス上の利便性に焦点を当てがちなのに対し、「フリーソフトウェア」はユーザーの自由という倫理的・哲学的な側面を最重要視するからです。この違いを理解することが、ストールマンを理解する鍵となります。

幼少期とMITハッカー文化:自由な精神の原点

ストールマンは幼少期から数学とコンピューターに並外れた才能を示していました。高校時代にはすでにプログラミングに触れ、1971年にハーバード大学に入学。同年、彼は有名なMIT(マサチューセッツ工科大学)のAI研究所(人工知能研究所)のプログラマー(ハッカー)としても働き始めます。

当時のMIT AIラボは、まさに「ハッカー文化」の黄金期でした。そこでは、プログラムのソースコードは共有され、誰もが自由に改良し、知識を交換し合うのが当たり前の環境でした。この「情報は共有されるべき」という精神が、彼の後の活動の原体験となります。

しかし1980年代に入ると、この文化は失われ始めます。企業がソフトウェアを「商品」として囲い込み、ソースコードを非公開にする「プロプライエタリ・ソフトウェア」が主流となったのです。

GNUプロジェクト始動:「自由」を奪うソフトウェアへの反旗

ストールマンは、ソフトウェアの自由が失われていく状況に強い危機感を抱きました。特に、プリンターのドライバを修正しようとした際、ソースコードの提供を拒否された経験は、彼が行動を起こす決定的なきっかけの一つとなったと言われています。

1983年、彼はMITを退職し、すべてがフリーソフトウェアで構成される完全なOS(オペレーティングシステム)を開発するという壮大なプロジェクトを発表します。それが「GNUプロジェクト」です。

「GNU」とは “Gnu’s Not Unix”(GNUはUnixではない)という再帰的な頭字語であり、当時主流だったプロプライエタリなOSであるUNIXに対抗し、それと互換性を持ちながらも「完全に自由な」代替物を作るという決意が込められていました。

GPL(コピーレフト)の発明:ソフトウェアの自由を守る法的ハック

GNUプロジェクトを進める中で、ストールマンは画期的な仕組みを発明します。それが「コピーレフト(Copyleft)」です。

通常、著作権(Copyright)は作品の複製や改変を制限するために使われます。しかしストールマンは、この著作権の仕組みを逆手に取りました。

- まず、自身のソフトウェアを著作権で保護します。

- その上で、「誰でも自由に利用・改変・再配布して良い」と許可します。

- ただし、「そのソフトウェアを改変して再配布する場合、改変後のものも必ず同じ自由なライセンス(GPL)で公開しなければならない」という条件を付けました。

このライセンスがGPL(GNU General Public License)です。GPLは、ソフトウェアの自由が、未来にわたって第三者によって奪われることを法的に防ぐ「ウイルスのごとき」性質を持ち、フリーソフトウェアの連鎖的な拡大を実現しました。

現代への影響と物議:「GNU/Linux」呼称問題と妥協なき姿勢

GNUプロジェクトはOSの核となる部分(カーネル)以外のほとんどのツール(コンパイラGCC、エディタEmacsなど)を開発しました。そして1991年、リーナス・トーバルズ氏が開発したカーネル「Linux」とGNUのツール群が組み合わさることで、私たちが知る「Linux OS」が実質的に完成しました。

このためストールマンは、このOSの正しい呼称は「GNU/Linux(グヌー・スラッシュ・リナックス)」であるべきだと強く主張しています。これは、OSの完成がGNUプロジェクトの長年の努力と哲学の成果であることを忘れてはならない、という彼の信念に基づくものです。

彼のこの妥協のない姿勢は、時に周囲との軋轢を生み、物議を醸すこともあります。近年では、その言動が問題視され、FSFの役職を一時辞任(後に復帰)する騒動もありました。

しかし、彼が現代社会に投げかける警鐘はますます重要になっています。例えば、クラウドサービスやSaaS(Software as a Service)のように、ユーザーが自分のコンピュータ上でソフトウェアを制御できない状況や、スマートフォンがユーザーのプライバシーを収集する現状に対し、彼は厳しく批判し続けています。

まとめ:ストールマンが私たちに問い続ける「真の自由」

リチャード・ストールマンは、単なる伝説的なプログラマーではありません。彼は「コンピュータを使うとはどういうことか」「テクノロジー社会における人間の自由とは何か」を問い続ける哲学者であり、革命家です。

彼が創始したフリーソフトウェア運動とGPLの仕組みがなければ、現在のインターネット、Androidスマートフォン、そして数え切れないほどのWebサービスは存在しなかったでしょう。

便利さと引き換えに「自由」を明け渡していないか? リチャード・ストールマンの妥協なき生涯は、技術を使う私たち一人ひとりに対し、その重い問いを突きつけ続けています。

誰でも無料で参加できるハッキング体験会の参加者募集中!!