1.そもそも「生成AIパスポート」ってどんな資格?

「生成AIパスポート」は、一般社団法人生成AI活用普及協会(GUGA)が提供する民間資格です。2023年に始まった比較的新しい資格試験です。合格することで人工知能(AI)、特に生成AIに関する基本的な知識を証明することが可能になります。近年、ChatGPTをはじめとする生成AI技術の急速な発展に伴い、AIリテラシーを持つ人材の需要が高まっています。この試験は、AIの基礎知識を身につけ、適切に活用できるスキルを証明することを目的としています。

試験の基本情報をやさしく解説

生成AIパスポートって、いつ受験できるのでしょうか?どんな形式で出題されるのでしょうか?

ここでは、受験前に知っておきたい試験の基本情報をわかりやすくまとめました。

スケジュールや試験形式をしっかりチェックして、安心して準備を始めましょう!

いつ受けられる?申込期間と試験日程

2月・6月・10月の3回受験可能期間があり、受験可能期間と申込期間は下記です。

| 受験可能期間 | 申込期間 | |

| 第1回目 | 2月受験 | 10月1日~1月31日まで |

| 第2回目 | 6月受験 | 2月1日~5月31日まで |

| 第3回目 | 10月受験 | 6月1日~9月30日まで |

受験者は期間内であれば自分の都合に合わせていつでも受験が可能です。

試験のスタイルや出題数、所要時間は?

IBT方式というオンラインでの受験スタイルで、パソコンやスマートフォン、タブレットなどから受験することができます。

四肢択一式の選択問題です。受験料は11,000円(税込)です。

60分間で60問です。

合否の確認と結果の見方

試験結果は受験期間終了してから1ヵ月以内にマイページで確認できる他、メールで合否を確認することができます。

なお、合格ラインの開示はありません。

合格すると何が発行されるの?

・合格証書…マイページよりダウンロードが可能

・オープンバッジの授与…1EdTech Consortiumが定める国際技術標準規格「Open Badges」に準拠したデジタル証明書です。オープンバッジを活用することで、学習歴を信頼性高く証明できます。

・生成AI人材認定カードの取得…2025年2月試験の合格者から発行が始まりました。カード発行手数料:3,300円(税込)/枚、月額利用料550円(税込)/月。

生成AIの活用レベルを証明し、就職・転職の場面や取引の場面の信頼の証明として活用することができます。

Basic, Silver, Goldの3ランク存在し、現在はBasicのみ発行中です。

2.出題範囲がまるわかり!生成AIパスポートの試験内容

どんなことが出題されるのでしょうか?レベルは?そんな疑問に答えます!

生成AIパスポートで問われる主な知識やスキルを、わかりやすく整理しました。

あわせて、シラバスの改訂ポイントもチェックして最新情報をキャッチしましょう!

試験の全体像をざっくり把握

生成AIパスポートの試験では、以下のような内容が出題されます。

- AIの概要(AIの定義、AIの種類、AIの歴史、シンギュラリティ)

- 生成モデルの誕生と現在までの系譜(モデルの特徴、chatGPTの概要)

- 現在の生成AIの動向(各種生成AIの特徴、ディープフェイク)

- インターネットリテラシーと権利関係(個人情報保護、知的財産権)

- AIの基本理念・社会原則・倫理(AIの利活用に関するルール、AIの社会原則)

- テキスト生成AIに関するプロンプト(プロンプトの基礎、ビジネスへの応用)

シラバスが改訂されたって本当?最新情報をチェック

シラバスは毎年2月を基本として年1回以上の頻度で改訂予定とされています。現在は2025年2月に改訂された新シラバスが適用されており、有資格者を対象にAIリテラシーのアップデートを証明する「生成AIパスポート資格更新テスト」も実施されています。

2025年2月の改訂は下記2点を中心に行われました。

・目的に合わせたモデルやツールの選定がより重要視されるようになったことを受け、具体的なモデルやツールに関する言及を追加

・経済産業省と総務省より公表されている「AI事業者ガイドライン(第1.0版)」にて、これまでは各省が個別に作成していたガイドラインが1つに統合されたことに適応

生成AIは日々進化しています。機能も続々と追加されていますね。それに伴って、ガイドラインや法整備は現在もなお、議論されているものもあります。便利さに惹かれて使うだけでなく、ガイドラインの更新や法律の知識も持ち、正しく活用したいですね。

3.他の人気資格と比べてどう?迷ったときの比較ガイド

生成AIパスポートと他のIT・AI関連資格の違いを簡単に比較すると、次のようになります。

| 資格名 | 主な対象 | 試験範囲 |

| 生成AIパスポート | AIの基礎を学びたい人 | 生成AIの基本・活用・リスク |

| ITパスポート | IT全般の基礎知識が必要な人 | ストラテジ系、マネジメント系、テクノロジ系 |

| G検定 | AIの専門知識を深めたい人 | 機械学習・ディープラーニングの詳細な理論 |

生成AIパスポートは、特にビジネスシーンでAIを活用したい人や、これからAIについて学びたい初心者に適した資格といえますね。

難易度・対象者・学びやすさを比較

試験の難易度は生成AIの初心者から受験可能とされており、特にプログラミングの知識がなくても受験できるのが特徴です。AIの基礎知識や生成AIの活用スキルを評価する資格試験で、AI初心者でも挑戦しやすい難易度です。

個人的にはG検定に合格してから生成AIパスポートを知り、受験対策をしたので、基本用語は知識のある状態で勉強しました。G検定の方が範囲はもちろん広く、生成AIに特化した試験範囲といえます。そのためある程度AIの歴史やモデルについての知識がない方は用語を知るところから学習を始めると良いでしょう。

4.初心者向けのおすすめ教材&学習方法も紹介

試験対策としては、以下の方法が効果的です。

- 公式テキスト・問題集:試験範囲に沿った教材を活用

- 生成AIパスポート公式テキスト 第3版

- 改訂版 生成AIパスポート テキスト&問題集

- 2月の改訂の時期にかかると、前の出版物は販売終了で購入できず、新しい出版物は改訂が反映され、出荷待ち(予約)の状態になります。2025年も2月17日以降順次発送だったため2月の後半で一気に試験対策をすることになります。ある程度事前の準備を以前のテキストや生成AIのニュースをチェックしておく、など進めておくと良いでしょう。

- 生成AI パスポート AIクイズ アプリ:GUGAのLINE公式アカウントからの提供。AIに学習させて、◯✕形式のクイズを生成している仕組み。そのためいつも正しいわけではないので注意しましょう。回答した後、答えは出ますが問題に戻れません。(※これから仕様変更があるかもしれませんが…。)

- 実際にAIツールを使ってみる:ChatGPTや画像生成AIを試す

- アカウントを実際に取得し、動かし体験してみると知識量が増えるでしょう。

5.こんな問題が出る!受験合格者が語る予想問題5選

実際に受験してわかった「出そうなポイント」をもとに、5つの予想問題を作ってみました!

初心者の方にも理解しやすいように、丁寧な解説つきでご紹介します。

本番前のチェックにも、学習のヒントにも役立ててくださいね。

実際に受験したからこそわかる“出そうなポイント”

具体的にどのような用語が出題されるのか、その一部を見てみましょう。問題文や選択肢をクリックしていただくと、解答・解説が表示されます。

1.特定の個人や組織を標的にしたフィッシング攻撃を何というか。

a.ベイト攻撃 b.ブラックメール c.スピアフィッシング d.プレテキスト

正解は…c.スピアフィッシング

【解説】

c.スピアフィッシング:スピア=槍のこと。特定の個人を標的とし、フィッシング=なりすまして情報を窃取

a.ベイト攻撃:ベイト=餌(良いもの)魅力的なコンテンツと見せてマルウェアをダウンロードさせる

b.ブラックメール:秘密を公開すると脅し、金銭などを要求する行為

d.プレテキスト:虚偽情報の前提(プレテキスト)を設定、それを利用してターゲットを騙す行為

それぞれの言葉の意味が大ヒント!です。単なるフィッシングは「不特定多数のユーザーを対象」としています。このスピアフィッシングは「標的」を「特定」している点が違いですね。

2.不正競争の類型について下記の内容に合うものはどれか。

他人の商品や営業と誤解させる行為

a.周知な商品等表示主体の混同行為 b.商品形態の模倣行為 c.営業秘密にかかわる不正行為 d.著名な商品等表示の冒用行為

正解は…a.混同行為

【解説】

a.混同行為:他人の商品や営業表示として広く認識されているものと同一または類似の表示を使用し、他人の商品や営業と誤解させる行為

b.模倣行為:他人の商品を模倣した商品の譲渡などを行う行為

c.営業秘密に係る不正行為:営業秘密を不正な方法で取得、使用または開示する行為

d.著名な商品等表示の冒用行為:他人の商品や営業表示として著名なものと同一または類似のものを自己の商品・営業表示として使用する行為

aの「混同行為」とdの「冒用行為」が間違いやすいので注意ですね。

3.LLMとは何の略か。

a.Language Long Model b.Large Language Model c.Laboratory Language Model d.Last Long Model

正解は…b.Large Language Model大規模なデータセットで学習された自然言語処理モデル

他は解答に見せた引っかけです。

ちなみにLMというのがLanguage Modelの略で、自然言語からなる文章をコンピュータで扱うためのテキストの確率分布を学習する言語モデルです。

たとえば、GPTは有名ですね。大規模なデータセットを用いて前の文脈から次に来る単語を予測するように学習されるLMといえます。言い換えると、文章が自然言語としてどれだけ自然であるかを評価するモデルのこと。LLMはLMに比べて非常に大規模なデータセットで学習されたモデル、といえます。

4.LLMで利用される2段階のトレーニングを何というか。

a.プレトレーニング+ファインチューニング b.プレテキスト+ハイパーパラメータ c.Temperature+Top-p d.サブトレーニング+メイントレーニング

正解は…a.プレトレーニング+ファインチューニング

【解説】プレトレーニング:大量のテキストデータを使用して自然言語の知識を獲得するための学習方法

ファインチューニング:「語彙や表現を学習することで、タスクの性能を向上させるトレーニングプロセス」

のことです。

c.のTemperatureやTop-pというのはパラメータのことです。どちらも基本的に0~1の間で値が設定されます。LLMのバージョンによって異なる数値が設定されています。

用語の意味をしっかり理解しておく必要がありますね。

5.プレトレーニングはどの学習が用いられるか。

a.機械学習 b.教師あり学習 c.教師なし学習 d.半教師あり学習

正解は…c.教師なし学習

【解説】プレトレーニングとは、AIモデルが実際のタスクに使われる前に、大量のデータから一般的な知識を学ぶステップのことです。例えば、ChatGPTのような生成AIは、インターネット上のテキストを使って「言葉の使い方」や「文章のつながり方」などを学びます。

このとき、正解ラベル(答え)がついていないデータを使うため、「教師なし学習」が用いられます。つまり、AIは「これは正解だよ」と教えられることなく、パターンや特徴を自分で見つけて学習します。

一方、教師あり学習は正解付きのデータを使う学習方法で、画像に「これは猫」「これは犬」とラベルをつけて学ぶようなイメージです。プレトレーニングの段階ではこうしたラベルがないので、教師なし学習が正解となります。

教師あり、とか教師なし、とかは分かっているけど、「どうしてプレトレーニングが教師なし学習なの?」

プレトレーニングは「大量のデータから一般的なパターンや知識を学ぶ」ことが目的。つまり、AIが“何も知らない状態”から、言葉の使い方や意味のつながり、文法などを広く学ぶフェーズってことですよね。

ここでポイントになるのが 「大量のデータを使いたい」 ということ。

もしこれを教師あり学習でやろうとすると、何十億もの文章に「正解ラベル(例:これは質問文、これは命令文…)」を人間がつけないといけない。現実的ではないですよね💦

だから、正解ラベルなしでも学習できる「教師なし学習」 を使うことで、インターネット上のテキストのような“そのままのデータ”を活用できるわけで。

これが、プレトレーニングで教師なし学習が採用される大きな理由!

皆さんは何問正解でしたか?

6.資格を取ったらどうなる?生成AIパスポートの活かし方取得後のメリット

せっかく資格を取るなら、その後どう活かせるのかも気になりますよね。

ここでは、取得によって広がる可能性やスキルアップのメリットを紹介します。

AI時代を前向きに歩む第一歩として、生成AIパスポートを役立てましょう!

資格を取ったらどうなる?生成AIパスポートの活かし方

この資格を取得することで、

AIリテラシーを証明できる(職場や転職活動でのアピール)

生成AIの適切な活用ができるようになる

ITやマーケティングなど幅広い分野で役立つ

特に、DX(デジタルトランスフォーメーション)が進む企業では、AIを理解し適切に活用できる人材が求められており、今後ますます注目される資格になりそうです。

AI時代のスタートラインに立てる資格!

生成AIパスポートは、AIの基本的な知識を身につける絶好のスタートラインです。

試験勉強を進めることで、ChatGPT のような生成AIがどのように動いているのか、その仕組みや可能性に触れることができます。

たとえば、ChatGPTは「会話型AI」として、文章を生成するだけでなく、ビジネスのさまざまなシーンで活用されていますよね。

試験勉強中に、これらの技術がどんな場面で役立つのか、自分のビジネスにどう活かせるかを考えながら学ぶと、さらに学びが深まります。

そして、AIの歴史を振り返ることも勉強の一部。

ChatGPTの登場は、まさにAI技術の進化を象徴する瞬間です。

その背景や進化を理解することで、これからのAI活用法がぐっと見えてきますよ。

転職活動中の方はAI技術に興味がある、知識がある、と示すことができ、アピール要素にもなりますね。

資格を取得することで、AI時代をリードする一員として、ビジネスでの競争力をより高めることができます。試験対策を進めることで、日々の業務に役立つAIの活用法を身につけ、次のステップへ進んでみましょう!

ヒートウェーブではchatGPT入門講座も定期的に開催中。

職業訓練では「office×IT×データ分析科」でも使い方や歴史などの豊富な話を提供中。

興味があればぜひお問い合わせください!

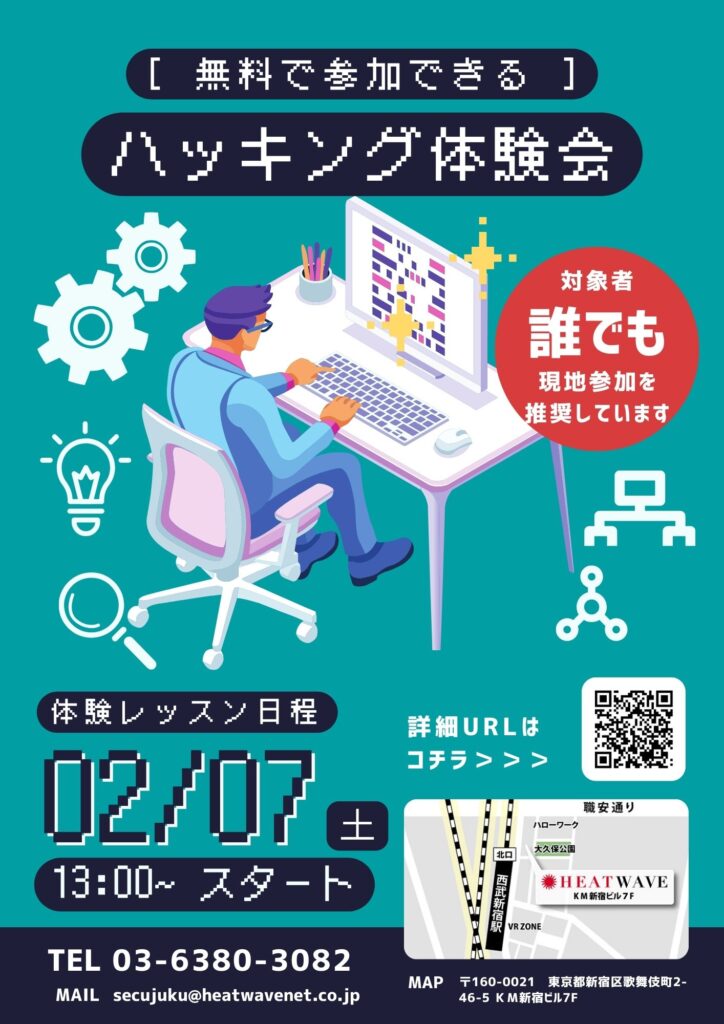

誰でも無料で参加できるハッキング体験会の参加者募集中!!