現代のビジネスにおいて、WebサイトやWebアプリケーションは不可欠な存在です。しかし、その利便性の裏側には常にサイバー攻撃のリスクが潜んでいます。

そんなリスクに対して企業の信頼や顧客情報を守るために重要な対策となるのが「脆弱性診断」です。

この記事では、セキュリティの学習を始めた方から、企業のセキュリティ担当者様まで、脆弱性診断の基本から実践的な進め方、さらにはスキルアップの方法までを分かりやすく解説します。

「未経験からでもホワイトハッカーになれる!」実践的セキュリティスクール「セキュ塾」

- 脆弱性診断コース(随時受講者募集中!)

- サイバーセキュリティ技術者育成コース(2026年4月生募集中)

- ホワイトハッカー育成コース(2026年4月生募集中)

脆弱性診断とは

脆弱性診断とは、Webサイト、サーバー、ネットワーク機器などに存在する「脆弱性(ぜいじゃくせい)」を専門家の視点から探し出し、セキュリティ上の問題点を洗い出す検査のことです。「セキュリティ診断」とも呼ばれます。

システムの「健康診断」をイメージすると分かりやすいでしょう。定期的に診断を受けることで、病気(脆弱性)を早期に発見し、深刻な事態(サイバー攻撃による被害)に陥る前に対処できます。

『セキュ塾』の卒業生でも、未経験から脆弱性診断士になられた方がいます。

その方のインタビューに興味がある方は下記のボタンからぜひ見てみてください!

そもそも「脆弱性」とは?

脆弱性とは、コンピューターのOSやソフトウェア、アプリケーションにおいて、プログラムの設計ミスや不具合が原因で生じる情報セキュリティ上の欠陥を指します。

この欠陥を放置すると、サイバー攻撃者にとって格好の侵入口となります。不正アクセス、Webサイトの改ざん、機密情報の窃取といった被害を引き起こす原因となるため、脆弱性を発見し、対策を施すことが非常に重要です。

脆弱性の具体例

- 入力検証不足による SQLインジェクション(SQLi)

- クロスサイトスクリプティング(XSS)

- 認証・認可の不備(弱いパスワード、多要素未実装、IDOR 等)

- クロスサイトリクエストフォージェリ(CSRF)

- 古いソフトウェアやパッチ未適用(OS、ミドルウェア)

脆弱性診断とペネトレーションテストの違い

脆弱性診断とよく似た言葉に「ペネトレーションテスト」があります。両者は目的とアプローチが異なります。

| 項目 | 脆弱性診断 | ペネトレーションテスト |

|---|---|---|

| 目的 | システムに潜む脆弱性を網羅的に洗い出す | 特定のゴール(機密情報など)に到達できるか攻撃者の視点で試す |

| アプローチ | 健康診断のように、既知の問題点を幅広くチェックする | 目的達成のため、あらゆる手段を試みる攻撃シミュレーション |

| たとえ | 人間ドック(全身の健康状態をチェック) | 体力測定(特定の目標をクリアできるか試す) |

脆弱性診断でシステム全体の問題点を把握し、対策を施した上で、特定の重要なシステムに対してペネトレーションテストを実施するなど、両者を組み合わせることでセキュリティレベルをより高めることができます。

脆弱性診断がなぜ必要か?

なぜ時間とコストをかけてまで、脆弱性診断を実施する必要があるのでしょうか。その理由は、脆弱性を放置することで発生するビジネス上の深刻なリスクにあります。

1. 情報漏洩による信用の失墜と金銭的損失

脆弱性を悪用されると、顧客の個人情報や企業の機密情報が外部に漏洩する可能性があります。一度情報漏洩を起こしてしまうと、顧客からの信頼を失い、ブランドイメージは大きく傷つきます。さらに、損害賠償や対応コストなど、莫大な金銭的損失につながるケースも少なくありません。

2. Webサイトの改ざんとサービス停止

Webサイトが改ざんされ、意図しない情報が表示されたり、ウイルスを埋め込まれたりする被害も後を絶ちません。最悪の場合、サービスを停止せざるを得なくなり、ビジネスの機会損失に直結します。

3. 法令・ガイドラインへの対応

個人情報保護法などの法令や、クレジットカード業界のセキュリティ基準である「PCI DSS」など、特定の業界ではセキュリティ対策が厳しく義務付けられています。脆弱性診断は、こうしたコンプライアンス要件を満たす上でも不可欠なプロセスです。

脆弱性診断の対象になるもの

脆弱性診断の対象は多岐にわたります。自社が保有するどの資産にリスクが潜んでいるかを把握することが重要です。

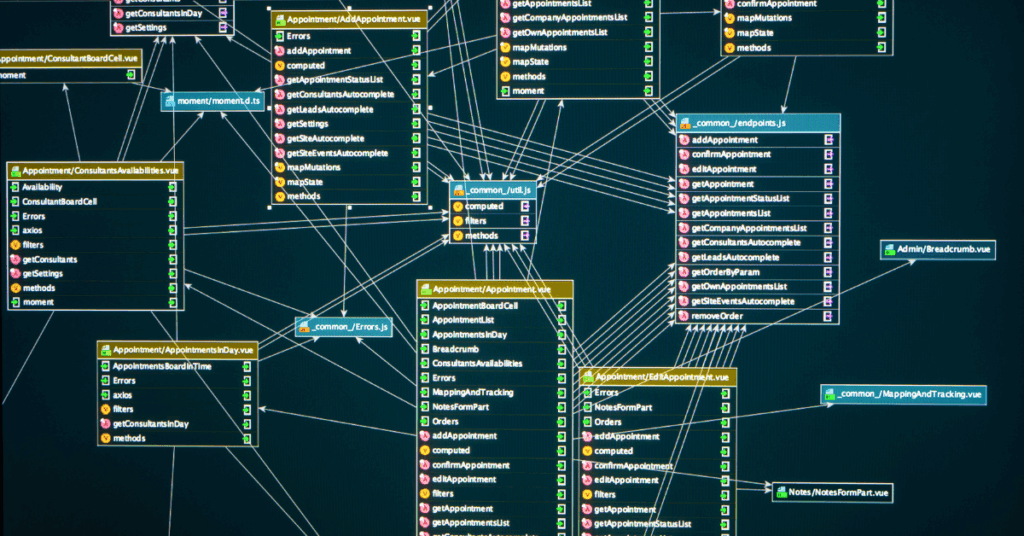

1. Webアプリケーション

ユーザーが直接操作するECサイトや会員サイト、Webサービスなどが主な対象です。SQLインジェクションやクロスサイトスクリプティング(XSS)といった、アプリケーションのロジックに起因する脆弱性を診断します。

2. プラットフォーム(OS・ミドルウェア)

Webアプリケーションが動作する土台となる、サーバーのOS(Linux, Windows Serverなど)や、Webサーバー(Apache, Nginxなど)、データベース(MySQL, PostgreSQLなど)が対象です。不要なポートが開放されていないか、ソフトウェアのバージョンが古くないか、設定に不備はないかなどを診断します。

3. ネットワーク機器

ファイアウォールやルーター、ロードバランサーといったネットワーク機器も診断対象です。管理画面へのアクセス制限が不適切であったり、ファームウェアに既知の脆弱性が存在したりしないかを調査します。

4. スマートフォンアプリケーション

iOSやAndroidのネイティブアプリも診断の対象です。アプリ内での不適切なデータ保存、サーバーとの通信の盗聴、不正なアクセス許可など、スマートフォン特有の脆弱性を診断します。

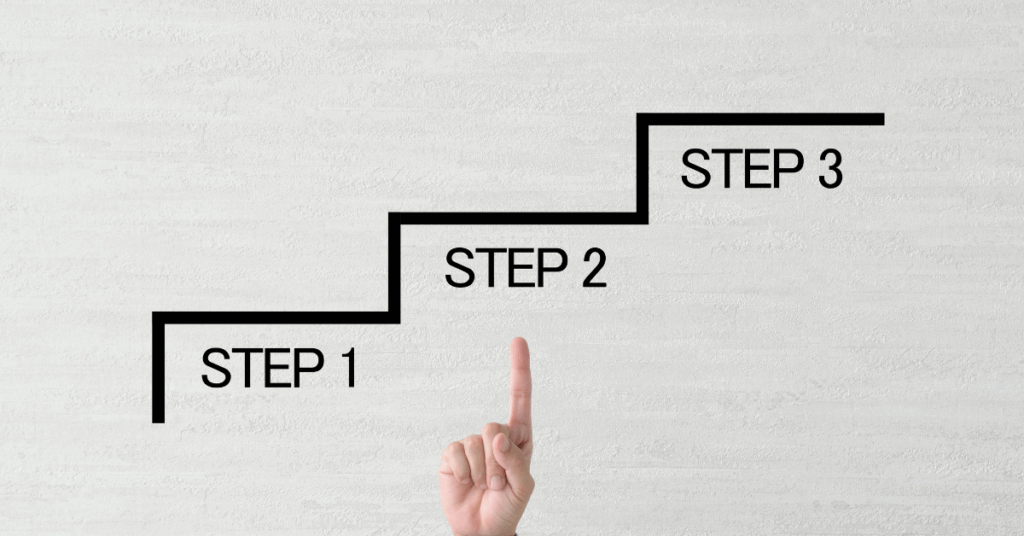

脆弱性診断のやり方 6ステップ

脆弱性診断は、一般的に以下の流れで進められます。診断を外部に委託する場合でも、全体の流れを把握しておくことで、スムーズなコミュニケーションが可能になります。

Step1:診断対象の選定と範囲の決定

まず、診断対象となるWebサイトのURLやIPアドレス、サーバーの範囲などを明確に定義します。特に、テスト用のログインアカウント情報や、診断によって影響が出ては困る箇所などを事前に共有することが重要です。

Step2:診断計画の策定

診断の目的を明確にし、それに合わせた診断手法(ツール診断か、手動診断か、両方を組み合わせるか)を決定します。また、診断のスケジュールや緊急時の連絡体制などもこの段階で固めます。

Step3:診断の実施

策定した計画に基づき、診断を実施します。専用の診断ツールによるスキャンと、専門家が手動で擬似攻撃を試みる診断を組み合わせて、多角的に脆弱性を探索します。

代表的なツール例(自動スキャン):

- Nessus / OpenVAS(脆弱性スキャン)

- OWASP ZAP / Burp Suite(Webアプリ診断、プロキシ)

- Nmap(ポート/サービスの確認)

- MobSF(モバイルアプリの静的・動的解析)

- Metasploit(検証用のエクスプロイト/PoC実行)

自動ツールで検出した候補を、手動で再現・確認し誤検知を除外します。これにより高品質な結果を得られます。

Step4:検出された脆弱性の分析・評価

CVSS(共通脆弱性評価システム)など客観的指標で深刻度をスコアリングします。脅威シナリオ(攻撃者像、攻撃の手順)を整理し、優先度を決定します。

Step5:報告書の作成

診断結果をまとめた報告書を作成します。報告書には、検出された脆弱性の詳細、脆弱性の再現手順、具体的な対策方法などが分かりやすく記載されます。この報告書が、後の修正対応のベースとなります。

Step6:修正対応と再診断

報告書に基づき、開発者がシステムの脆弱性を修正します。修正が完了した後、本当に問題が解消されたかを確認するために、再度診断(再診断)を行い、安全性が確保されたことを確認して一連のプロセスは完了です。

脆弱性診断の内製化という選択肢:メリットとデメリット

多くの企業は脆弱性診断を外部の専門企業に委託しますが、近年では「内製化」、つまり自社で診断を行うという選択肢も注目されています。

- 内製化のメリット

- コスト削減: 長期的に見れば、外部委託コストを削減できる可能性があります。

- 迅速な対応: 開発サイクルの早い段階で診断を組み込むことで、手戻りを減らし、迅速にセキュリティを確保できます。

- 組織のセキュリティレベル向上: 社内にノウハウが蓄積され、開発者全体のセキュリティ意識が向上します。

- 内製化のデメリット

- 人材確保と育成: 高度なスキルを持つセキュリティ人材の確保や育成には時間とコストがかかります。

- 客観性の担保: 自社の担当者が診断することで、診断の客観性が損なわれる可能性があります。

- ツール導入・維持コスト: 高機能な診断ツールは高価であり、継続的なライセンス費用やメンテナンスが必要です。

内製化は強力な選択肢ですが、成功させるには計画的な人材育成と環境整備が不可欠です。

脆弱性診断のスキルを学ぶには

「脆弱性診断を内製化したい」「セキュリティ担当者としてスキルアップしたい」という方には、専門的なトレーニングを受講することが最も効果的です。

セキュ塾では、ハンズオン形式で実践的に学べる脆弱性診断の講座をご用意しています。経験豊富な講師が、ツールの使い方から報告書の書き方まで、現場で役立つスキルを徹底的に指導します。基礎から学びたい方、キャリアアップを目指す方、企業のセキュリティレベルを底上げしたいご担当者様は、ぜひ一度ご相談ください。

「未経験からでもホワイトハッカーになれる!」実践的セキュリティスクール「セキュ塾」

- 脆弱性診断コース(随時参加者募集中!)

- サイバーセキュリティ技術者育成コース(2026年4月生募集中)

- ホワイトハッカー育成コース(2026年4月生募集中)

まとめ

脆弱性診断は、サイバー攻撃から自社の情報資産と信用を守るための、極めて重要なセキュリティ対策です。

- 脆弱性とは、セキュリティ上の欠陥であり、攻撃の侵入口となるもの。

- 脆弱性診断は、システムに潜む問題を網羅的に洗い出す健康診断である。

- 診断対象はWebアプリからネットワーク、スマホアプリまで多岐にわたる。

- 正しいステップで診断を実施し、修正と再診断まで行うことが重要。

自社のセキュリティに少しでも不安がある場合は、まずは専門家に相談することから始めてみてはいかがでしょうか。この記事が、安全なIT活用の一助となれば幸いです。